A veces una obra nace de un impacto muy simple: una forma, un color o un lugar que se queda dentro.

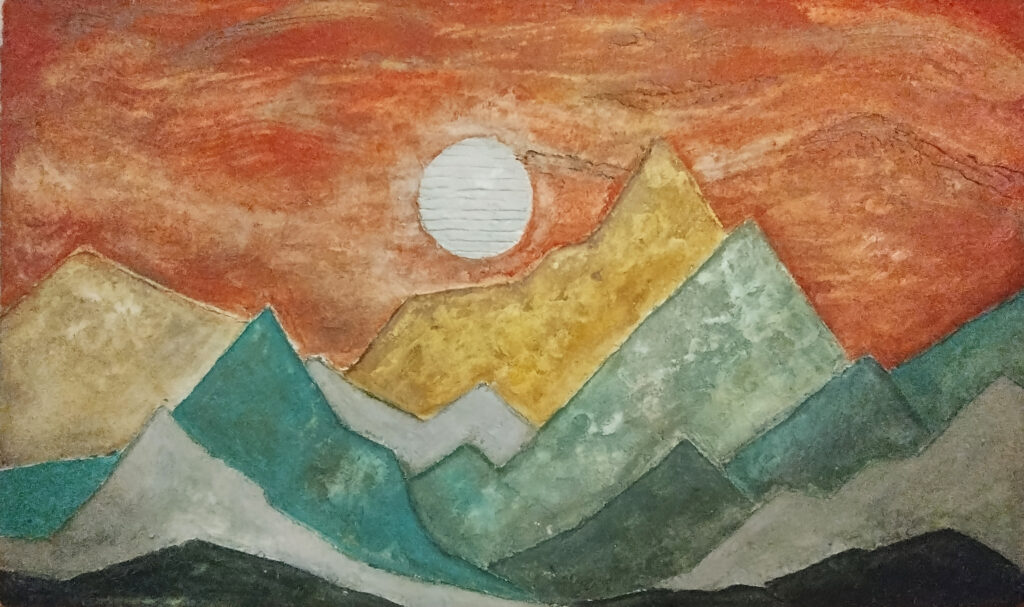

En el caso de Montana, fue la silueta afilada de unas montañas del Himalaya, en Jispa (Himachal Pradesh). Aquella imagen se me quedó grabada: montañas que parecían levantarse en planos casi geométricos. No era solo bonito: imponía por la grandeza del paisaje y por la calma que se respiraba allí.

Esa idea inicial fue solo el comienzo.

En cuanto la llevé a la materia, apareció algo que me pasa muy a menudo: la distancia entre lo que imaginaba y lo que realmente sucede cuando empiezo a trabajar. El primer resultado era plano, vacío, sin un punto de interés que sostuviera la mirada. Y ahí empezó el verdadero proceso.

Fui ajustando la composición capa a capa, dejando que el mortero, el secado y el pigmento fueran marcando decisiones. Probé colores intensos que funcionaban en foto pero no en directo. Los descarté. Añadí formas, retiré otras. Busqué luz, apertura, algo que respirara más.

Hasta que un día —no de golpe, sino poco a poco— la obra empezó a hablar el lenguaje que buscaba: una paleta más abierta, más serena; un fondo blanco texturado que daba espacio y silencio; unas montañas que tenían presencia sin imponerse.

Me interesa mostrar este proceso porque es la parte menos visible del trabajo, pero quizá la más importante. Una obra no nace de una idea cerrada. Nace de escuchar lo que sucede mientras la haces, de permitir que se contradiga, que falle, que se corrija y que encuentre su propio equilibrio.

Montana es un buen ejemplo de ese recorrido: una imagen que cambia, se transforma y termina revelando algo que al principio no sabía que estaba buscando.